(原載蘋果日報 2017年4月9日 文/沈西城)

丁巳年秋(一九七七年),天已陰涼,披上外衣仍覺微寒,談錫永(王亭之)笑說「秋風起,三蛇肥矣!最宜吃蛇!」談君南海漢人八旗鑲白旗世家子弟,生於官宦,自小懂吃喝,我們一眾人,黃俊東(克亮)、莫一點要尋美食,皆以他馬首是瞻。那天一行人往綄紗街拜訪畫家蕭立聲先生,蕭先生擅繪佛,佛相莊嚴,栩栩如生,我們敬慕不已。到了畫室,蕭先生熱情款待,看畫、品茶,其時我尚年輕,中華文化一知半解,聽蕭、談對談,哪有插嘴份兒。兩人閒話,滔滔不絕,我才驚訝於談兄的淵博,原以為只懂禪詩,真是小覷了他。臨別前,談錫永技癢,鋪宣紙提湖筆,寫一聯贈我,聯云——「關情風月琦樹蒹葭」,將我名字「關琦」嵌在其中。得識談錫永,很偶然,七五年始,我陸續在《明報月刊》譯寫有關中日文化交流稿件,每屆月中,得上報社交稿,某日剛進門,瞥見一個中年男人正坐在一邊跟黃俊東聊天,身形不高不矮,方臉鼻挺,隱隱有一股剛毅正氣,俊東作介紹「談錫永先生!」一聽,呆住了。他是談錫永?知道這個名字,緣於他《明月》裏的禪詩,短短幾句,寄託遙深,諫果回甘。想像中寫此詩的人必是清瘦帶仙氣之相,實則不然。談錫永彷彿也知道我這個人,問:「沈西城!你很懂日文?」問得率直、坦白,我有點窘。我的日語,僅一般,談不上好,坦白從寬,告以習日語不到兩年。談錫永哈哈一笑:「這很難得了!」那天,咱仨到報館對面的「吉祥」茶室喝下午茶,三人對着坐,兩人成聽眾,談錫永一談詩,叨個沒完,俊東跟我都震懾於他的博學閎肆。彼於駢散古文、詩、詞、曲無所不通,而又及琴棋書畫、醫卜星相。俊東精五四作品,我略懂近代日本文學,相比起來,小巫見大巫。

丁巳年秋(一九七七年),天已陰涼,披上外衣仍覺微寒,談錫永(王亭之)笑說「秋風起,三蛇肥矣!最宜吃蛇!」談君南海漢人八旗鑲白旗世家子弟,生於官宦,自小懂吃喝,我們一眾人,黃俊東(克亮)、莫一點要尋美食,皆以他馬首是瞻。那天一行人往綄紗街拜訪畫家蕭立聲先生,蕭先生擅繪佛,佛相莊嚴,栩栩如生,我們敬慕不已。到了畫室,蕭先生熱情款待,看畫、品茶,其時我尚年輕,中華文化一知半解,聽蕭、談對談,哪有插嘴份兒。兩人閒話,滔滔不絕,我才驚訝於談兄的淵博,原以為只懂禪詩,真是小覷了他。臨別前,談錫永技癢,鋪宣紙提湖筆,寫一聯贈我,聯云——「關情風月琦樹蒹葭」,將我名字「關琦」嵌在其中。得識談錫永,很偶然,七五年始,我陸續在《明報月刊》譯寫有關中日文化交流稿件,每屆月中,得上報社交稿,某日剛進門,瞥見一個中年男人正坐在一邊跟黃俊東聊天,身形不高不矮,方臉鼻挺,隱隱有一股剛毅正氣,俊東作介紹「談錫永先生!」一聽,呆住了。他是談錫永?知道這個名字,緣於他《明月》裏的禪詩,短短幾句,寄託遙深,諫果回甘。想像中寫此詩的人必是清瘦帶仙氣之相,實則不然。談錫永彷彿也知道我這個人,問:「沈西城!你很懂日文?」問得率直、坦白,我有點窘。我的日語,僅一般,談不上好,坦白從寬,告以習日語不到兩年。談錫永哈哈一笑:「這很難得了!」那天,咱仨到報館對面的「吉祥」茶室喝下午茶,三人對着坐,兩人成聽眾,談錫永一談詩,叨個沒完,俊東跟我都震懾於他的博學閎肆。彼於駢散古文、詩、詞、曲無所不通,而又及琴棋書畫、醫卜星相。俊東精五四作品,我略懂近代日本文學,相比起來,小巫見大巫。

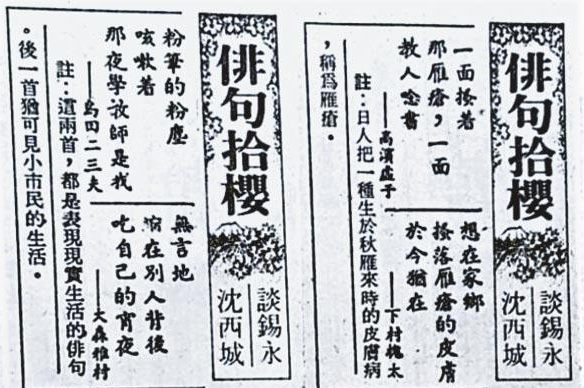

嗣後,我跟談錫永常有往來,他喜品茗,多挑北角「北大」,偶然喝咖啡,不為他所喜。有一天,他問我可讀過日本俳句?這可對口了,我回道:「唸過,這是由十七字、音組成的詩,早見於《古今和歌集》,盛於江戶時代,最著名的是《好色一代男》井原西鶴,從談林派西山宗因習俳,盡得所傳,創『矢數俳諧』(吟俳句比賽),一時風靡士林。因其俳句入俗,被譏為『阿蘭陀流』(大眾派)。」談錫永一聽,藏在眼鏡後面的雙目亮起來,有點詫異道:「沈西城!你還真懂呀!我只知道松尾芭蕉和小林一茶呀!」松尾比西鶴年輕兩歲,彼之俳諧,藝術性高,格調亦雅,三十三歲喪妻時,吟了一千句俳諧,兩年後,復於大阪生國魂神社一晝夜吟出一千六百句,成為當時吟俳句比賽新紀錄。不僅此也,四十五歲時,在攝津住吉神社一晝夜再唸出二萬三千五百句,人稱「二萬翁」。一晝夜唸二萬三千五百句,粗略一算,一分鐘便是十六句,思路之快,彌足駭人。我越說越興奮,不知已踏進談錫永圈套,他即提議翻俳句:「沈西城!你譯,我註,可好?」雖乃難事,無異議,立刻跟《星島晚報》綜合版胡爵坤先生聯繫,他頷首贊成,於是就有了「俳句拾櫻」的欄目。玆錄一則:「飯田蛇笏:生命已到盡頭、便藥香、也寒傖地遠去。松尾芭蕉:蹲下去、藥香之下、清寒。談錫永批註曰:飯田的俳句,寫於病友彌留之際,其意境一若芭蕉那首,只芭蕉有意寫得玄一些。」再錄一則:「久保田方太郎:枯黃的草野、一直延綿到、走廊盡頭。小林一茶:一路鋪到門邊、都盡是、枯草的原野。談註曰:有時不同的俳句家,會寫出抽象與意境都全同的作品,這兩首即是一例。」俳句諧講究句短意長,參雜幽默,跟禪詩相彷彿,正是亭老意趣。四十年前的舊事矣,回想起來,一如夢影,遠棲多倫多的亭老可還記得小老弟?

坎坎胡

坎坎胡