— 談錫永

贅說

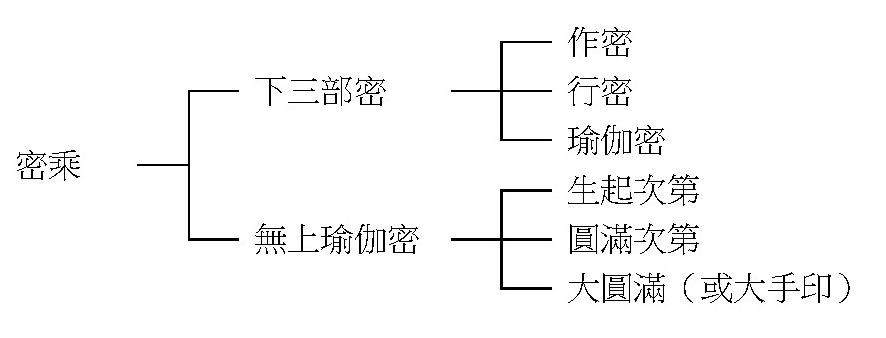

西藏的繪畫,可以說絕大部份應該歸納入佛教藝術的範疇。由於在藏土流行的,是 印度大乘佛教中的密宗,所以西藏的繪畫,還應該說是密宗的藝術。但如果要說得更準確 一點,卻需判別為屬於「無上瑜伽密」的藝術品,因為密宗可分為兩大部,一部是統攝「作密」「行密」與「瑜伽密」的「下三部密」,另一部則為西藏廣弘的無上瑜伽密。其 系統可表列如下──

由於兩部密乘有不同的思想基礎,因此瞭解這個判別,對研究西藏的繪畫藝術非常 之重要,否則便只能從表象來理解,但卻失去它的內涵,因而就容易導致作出錯誤的結論。

不妨擧一個例。關於「法身佛」「報身佛」以及「化身佛」的涵義,不但顯教跟密 乘有所分別,就是下三部密與無上瑜伽密的判教亦有不同,因此如果單從今日西方流行的「圖像學」的觀點來理解,往往就會覺得混亂。

然而西方學者採取圖像學的觀點來研究西藏繪畫藝術,亦是不得已的事。因為畫佛 菩薩以至空行護法等聖眾的法相,畫者必需根據一定的經軌,他們有固定的身儀、表儀與「莊嚴」[1],不容畫者任意發揮,因此,一幅七世紀的西藏繪畫,跟一幅二十世紀的繪畫, 無論構圖以及表達的方式,以至上彩的技巧等等,基本上都只是大同小異,充其量只有精 粗的不同。既不能從歷史的角度來研究作品的思想與技法的發展歷程,當然便只有用圖像學的觀點去作一古老的詮釋與界說了。

因此筆者的意見是,研究西藏繪畫應該以無上瑜伽密的內涵為主,然後輔之以圖像學的觀點,才能較得其真相。這一系列文字,即試從如此的觀點着眼。唯個人所知有限, 手頭的資料亦不足,經營出來的恐怕亦僅是一塊引玉的磚石而已。

分類

在一般人的印象中,似乎西藏的繪畫僅有寺院的壁畫,以及稱為 Thang ka(音譯為「唐卡」、「唐嘉」、「湯嘉」、「湯卡」等)的掛軸等兩類為主,至多是加上經冊上的插圖,共成三類。但筆者覺得,如果要更全面考察的話,至少還要將咒輪、厭勝、祈福符 等藝術品加上去,分成四類。

一 咒輪及厭勝類

二 貝葉經插圖及造像頁

三 壁畫

四 㡧畫或掛軸畫(即唐卡)

上列四類,基本上是按其發展的先後來排列。

四類繪畫當中,咒輪及厭勝等通常都是版畫,但印出來的版畫只有線條,它的色彩 有待用人工以平塗的方式加上去,這情形有點像我國楊柳青的年畫,以及廣東佛山的神像 畫。

貝葉經插圖通常手繪,但由此而發展出來的造像頁,卻仍以版畫居多。版畫印刷的 造像頁亦不着色,供奉的人可以自己將顏色塗上去。

壁畫當然用手繪,可是一些壁畫的粉本小樣,都可能是版畫。出現這個情形,跟壁 畫中的圖像有固定形式有關,將一些名家的粉本小樣雕版刊行,有助於其他的畫師參考。這種情形,在別的地域不會出現,由此亦可見西藏佛畫發展所受到的限制。

㡧畫絶大部份手繪,可是亦有印版填彩的,這一般是屬於較普及的㡧畫。其實,印版的㡧畫亦等於將造像頁放大,既有印版的造像頁,當然亦會有印版的㡧畫出現。 由於印版與手繪互相交涉,因此亦可知道版畫在西藏繪畫中所佔的比重,不容忽視。

下面,先就這四類繪畫的情形略為述說,使讀者有一個總的概念,以後將分別專章 介紹。

(1)咒輪及厭勝、祈福符類

這類藝術品在西藏出現得最早,於佛教未傳入以前,甚至於西藏未有圖繪流行之前, 已經廣泛地在藏土傳播。這情形並不奇怪,因為人類的祠祭出現得很早,初民對於自然現 象的變化感到怖畏,對生老病死的對抗能力有限,自然便會用祭祀來寄託自己的願望。與 祭祀同時誕生的,便是屬於神祗的表徵與及祈禱歌謠了,結果便發展成為厭勝與祈福的造 型物,以及神咒與咒輪。

西藏的原始宗教,稱為「苯教」(Bon Pa),其行持即以巫祝及厭勝為主,所以可 相信厭勝祈福的藝術品出現得很早。西藏密乘傳入藏土時,對苯教信徒加以攝受,因而也 就保存了這類厭勝物的基本形式。現在所見的藏土厭勝,有蛇形、龜形、象形、魚形、詔 版形、生殖器形等等,即是原始苯教的孑遺。

對於攝受異教徒,印度的密乘早已有豐富的經驗。於西元四世紀初(相當於我國的 晉代),大乘佛教便對婆羅門攝受,發展成一頗具規模的密乘體系。永嘉中,帛尸梨密多 羅來華,以持咒見勝,譯出《孔雀明王經》、《灌頂神咒經》等,雖屬於「雜密」部,但 亦可見當時密乘的建立已有基礎。

密乘對婆羅門的攝受,是先將他們的神祗轉變為佛教的外護。如果婆羅門的三神,婆羅摩(Bhanama)被轉化為「大梵天」;維修奴(Vishnu)被轉化為「那羅延天」;濕婆(Siva)被轉化為「大自在天」。其為婆羅訂的烏摩(Uma 濕婆之妻)轉化為「難近母」,辯才天轉化為文殊菩薩的法伴,以至將婆羅門的山川草木神祗,各別轉化為「婆藪天」及「伎樂天」等,都是典型的例子。

這種作法其實亦有根據,因為當日釋迦說法,便曾攝受過婆羅門的「阿修羅」、「藥叉」、「龍王」等,可是卻分別加以佛教的涵義。印度密乘對婆羅門神祗的攝受,可 以說是擴大釋尊的攝受領域,加以佛教的涵義則如一。

對西藏苯教的攝受亦是這樣,他們的神祗都變成佛教的護法,這一點,我們以後將 會述說。所以,關於苯教厭勝的攝受,同時賦予佛教的內容,便構成自西元六世紀以來至於今日的西藏厭勝類藝術品。

甚至,即使是原本就屬於無上瑜伽密的「咒輪」,亦應該是在藏土發展最早的藝術品。於西元 433 年(宋文帝元嘉十年癸酉),據藏地傳說,是年有經續及觀音六字大明(即 Om Mani Padme Hum)傳入[2]。即使不是事實,即可看成是咒輪的傳入比一切密乘儀軌為先的歷史反映。

現在我們略介紹一些屬於本類的製作,圖一是五件一組的祈福符。由左至右排列, 第一張是一間寺院(注意畫面的線條及造型,很有我國山水畫的風味);第二件是一個紡 錘,第三件是一枝箭,代表將紡織品及獵物向寺院奉獻;第四件是一個拿着紡錘的婦人, 第五件是一個拿着箭的男人,他們即是祈福主。全組的意義是,祈福主願意將織物及獵物為神奉獻,以此祈求多得織物和獵物。

圖一:五件一組的祈福符

本件的雕製時間雖是十七世紀,但它的來源說不定要推前一千多年,因為從本件可 以看出,當時的藏人還是過着男人打獵、女人紡織的生活。因此可以定其原品屬於苯教時 代,大概因為原來的木板已毁,後人卻依然照原版雕製新版。

圖二是四件一組的祈福符,同樣是男子持箭,婦人持紡錘,但整件製品的內涵意義 卻已跟前品大有分別。它取消了向寺院奉獻的意念,而代之以兩張吉祥咒語,便將原來「交易祈福」的意念提高到「佛力加被」的層次;這即是西藏密乘將苯教的厭勝攝受,然後加 以提高的一例。再注意到男子頂上有五股金剛杵的杵頂;婦人頂上有開敷的蓮花,這是無上瑜伽密用以表示方便與智慧的標誌,因而本品在哲學的概念上又再從「佛力加被」提高 到方便與智慧開發的「自力」層次。

圖二:四件一組的祈福符

圖二:四件一組的祈福符

研究本類繪畫,有很濃厚的興味,因為它關涉到西藏的民俗與宗教歷史。

(2)貝葉經插圖及造像頁

印度的經卷很早就有插圖。婆羅門的四部吠陀(Veda),便有關於祭祀儀注方面的 繪畫。及佛教興起,在貝葉上寫經時,便受到婆羅門的影響,於經冊上時有佛畫的製作, 使經冊看起來更加莊嚴。

所以西藏有本類藝術品,可以視為與印度的經卷傳入同時。

有些史書說,印度佛經於西元三世紀頃即傳入西藏。這說法恐怕有些疑問,比較可 靠,佛經傳入應是西元 620 至 630 年頃(約相當於唐太宗貞觀初年)的松贊干布(Srong btsan sgom po)年代[3],他即是娶文成公主的那位藏王。

西藏經冊的插圖有多種形式:或僅插繪於開篋的第一頁及末頁;或每頁都有插圖, 但亦有於經頁兩端插繪或中央插繪的兩種不同形式。插圖的內容多為佛、菩薩及護法的聖 像,可是亦有將譯師的造像插入的。最富藝術意味的一種,則是依據經文的故事繪圖,看 起來便成為連環畫,畫家的藝術便亦可以得到發揮的餘地。

起初的經冊插圖,是直接畫在貝葉上,但後來不再用貝葉寫經了,因此插圖便寫在 絲絹或布帛上,然後裝裱上經頁。這種插圖形式的轉變,便促使了造像頁的產生。

所謂造像頁,即是小型的單張佛畫,便於朝香的人或出外的商賈隨身携帶供奉。但 亦有將一系列有關聖者的造像頁,用絲線串成一摺的。

由於有成摺形式的造像頁系列,便又剌激到造像頁的復古,那就是恢復採用貝葉或 其他的樹葉來繪製,它的好處是輕盈雅致。

因此今日研究經冊插圖及造像頁,不能單依據它所用的材料是葉、是布、是絲、是 紙來鑑定它的年代。因為材料的交替使用時期非常之複雜。

除了繪在植物葉上的之外,大概由十二世紀起,即流行雕版印刷的造像頁。又由於 西藏第一部大藏經(即奈塘 Snar-than 古版)是釋迦劍於西元十三世紀初葉開雕,所以可 定最早的木版經冊插圖即將於此時,僅比本版造像頁的時期略晚。

現在亦略為介紹一些屬於本類的作品。

圖三是一頁十七世紀時婆羅門「大戰詩」的經冊插圖,尼泊爾工匠製,木版墨印。 圖中的主尊為婆羅門三大神之一的維修奴化身,大戰中的英雄克利殊那( Krishna)的造 像。一頭十臂,下身成魚形,頂上圓光有七條神蛇。於圖頁上方,有一行屬於該尊的梵文 咒字。本品雕工畫工都精美,雖為殘品,仍受收藏家所重視。

圖三:十七世紀時婆羅門「大戰詩」的經冊插圖

圖四則是西藏十六世紀時的造像頁。圖中的主尊是綠度母,兩手分持夜開蓮花(烏 巴拉花),這是她的主要標誌。可以比較的是,跟尼泊爾經冊插頁比,雖然已略去圖中的

「種子字」(圖中名人物的標誌),但於圖的下方,依然保持着一行屬於該尊的咒文。

圖四:十四世紀造像頁「綠度母」像

本文的雕工雖較圖三粗糙,但可以看得出二者的雕版風格仍有相類似之處,證明西 藏的木版畫受到尼泊爾的影響。

(3)壁畫

西藏的壁畫,一般亦認為是始於松贊干布年代。這位藏王先娶尼泊爾慈珍公主為妃, 繼娶文成公主,兩位公主都信佛,藏王因此先後在藏地興建了十間寺院。壁畫的製作,應該與此同時。

屬於這時建築的,有大昭寺。很幸運大昭寺的部份唐代壁畫至今還保存得相當完整, 圖五即是該寺二樓廻廊一角的壁畫。由圖可見,他是屬於「千佛」的形式,這是典型的漢 土寺塔壁畫或造像的風格。西藏人將它稱為「唐式」,以示與「印式」及「藏式」有所區 別。

圖五:大昭寺二樓廻廊一角的壁畫

「唐式」的壁畫給人一種莊嚴肅穆的感覺,但卻缺乏變化與氣勢,因此只適宜於為 佛或菩薩的「寂靜尊」造像(與此相對的則是「忿怒尊」)。

松贊干布有時雖開始製作壁畫,但更大規模的製作,尤其是密乘壁畫的製作,應該 是赤松德贊(mNga’ bdag Khri srong lde’u btsan)時期。這位藏王生於西元 730 年(唐玄宗 開元十八年庚午)[4]。於二十歲時,他先迎印度顯教中觀派論師寂護入藏,後來因為受到 苯教教眾的困擾,寂護於是不得不離開西藏返回尼泊爾。臨行前,寂護對藏王說,照藏土 的機緣來看,應以弘揚密乘較為適宜,可以迎請密乘大成就者蓮華生大士來弘法。

蓮華生大士於西元 750 年入藏土,調伏了不少苯教徒,同時實行「三威」「三和」 相濟的辦法,一方面調伏一方面攝受,於是便為密乘在藏土生根打下了基礎。隨即興建桑 耶寺,此為西藏密乘有密宗道場的開始[5],而「甯瑪派」(Nyingma pa)亦由是建立。

照西藏史家的說法,桑耶寺前後興建了十二年,於西元 766 年(唐太宗大曆元年丙 午)完工,為當時西藏的一件大事。古史書《埧協》說,西藏臣民為此連續舉行了十二年 無間斷的慶典,雖屬過份誇張,但有這樣的傳說,亦足以證明該寺的興建受重視的程度。

由於世變,該寺的壁畫已毁,無法恢復,但既屬密乘的道場,壁畫自然應屬密乘的 風格。

現在,姑且介紹一幅屬於純西藏風的密乘壁畫,以便讀者跟圖版一比較──

圖六是大昭寺護法殿的壁畫。大昭寺經五世達賴重修,而且五世達賴本人雖屬新教 格魯派(dGe lugs pa),可是卻奉舊教甯瑪派的大德為師,兼攝兩派傳承,因此大昭寺的 壁畫亦便有舊派的風格。

圖六:大昭寺護法殿的壁畫

圖中的主尊是馬頭明王。一頭三面,頭戴五骷髏冠;六臂,右第一手持鉞刀天杖, 象徵能斷,右第二手持骷髏天杖,象徵能滅,右第三手持花,代表出世間智慧;左第一手 持索,象徵勾攝,左第二手持劍,象徵除煩惱;左第三手擁抱其明妃,持滿血髗器(嘎巴 拉),象徵出世間智慧豐滿。四足,右一足作蹴行狀,另一足踏魔天男,左兩足踏魔天女。 明妃以右手及左足圍繞明王,左手亦持滿血髗器。兩尊都披虎皮裙,全身骨灰嚴飾,掛骷 髏念珠。明王髮如火燄,頂有綠色馬頭,象徵「妙觀察智」,因為馬是最擅長觀察的動物。──據密乘經續,此尊是屬於阿彌陀佛蓮花部的明王,修蓮花部的法,可以得妙觀察智。 觀世音菩薩亦屬此部。

將圖五、六比較,顯然可以領略兩種截然不同的壁畫風格。比較起來,密乘的壁畫 較多藝術發揮的餘地。

(4)㡧畫(掛軸,即唐卡)

西藏繪畫中的掛軸,依筆者的意見,似應稱為「㡧畫」較妥。

我國的繪畫迄至唐代初年,卷軸畫始終比立軸佔較主要的地位,考其因緣,可能是 卷軸比較容易欣賞,邊看邊展,看完之後隨手卷回,這是古人看卷子的形式。由於古人的 著作都寫於卷子上,所以圖畫也就跟隨卷子的形制了。──唐代士人干祿,即先以「行卷」 進謁,可以證明這個史實。

及至變文出現以後,更加強了卷軸畫的實用價值。韋穀《才調集》卷八,選有吉師 老的一首「看蜀女轉昭君變」,詩有「畫卷開時塞外雲」之句,可見當時「轉變」(演唱 變文)的人同時携有卷軸畫,邊唱邊展,用以提高聽者的興趣。換而言之,這些卷軸便有 如連環圖。

這種形制,對繪畫頗有影響。傳張萱畫的「搗練圖」,以及顧閔中的「韓熙戴夜宴 圖」等,都可以分成段落,這些畫作即是受到「轉變化卷」的影響。

更有趣的是,西藏一直以來都有所謂「摩尼喇嘛」(Mani Lha-ma),即念誦講唱喇嘛,他們携同畫卷到人家聚居處宣講,一如我國古代的「轉變」。亦足以證明當日這種形式的宣揚佛法,以西域為中心,從而傳播到我國與藏土。

與卷軸相對的,應該便是㡧畫了。

依《廣韻》,㡧音「倀」,是「張開畫繪」的意思。一張一卷,恰好相對。

目前的廣府話,依然有㡧字的用法。例如張開雨傘,廣府話說:「㡧遮」;又如張大眼睛,廣府話說:「㡧大眼」。這是中原語系在廣府話語系的保留,只可惜現在的廣府 人已多不認得這個字,反而用「撑」字來代替,甚為不詞。

當時卷軸既不習慣張開,需要張開的應該便是立軸掛畫。因此不妨假定「㡧畫」即 是掛軸的初名。「唐卡」既屬掛軸的古制,自應正名為㡧畫較取音譯為佳。──近年出土 的遼畫,形制便與西藏的㡧畫極其相似,這可以證明掛軸的初制,即是如此。

掛軸的優點,在於能展示整體畫面,而且又便於供養,所以西藏的繪畫便傾向於掛軸,而不採取卷軸的形式。

圖七是布達拉宮達賴喇嘛的臥室,由五世達賴起即住在這裏。注意牀後懸掛的兩幅 㡧畫,即是典型的形制。它四周鑲上綾邊,然後再裱在一幅挖空的綾上,再在兩頭裝上竹 或木軸。較特別的是,畫幅上加絲幔一幅,絲幔上還有兩條「惊燕」。將絲幔垂下,便看 不見畫幅,由於密乘規定,未經灌頂的人不得看本尊的壇城及法相,所以這幅絲幔就起了 保密的作用,不唯是保護畫幅不受塵染而已。

圖七:布達拉宮達賴喇嘛臥室

圖中的兩幅㡧畫,左邊的一幅是「長壽佛十二門壇城」,絲幔已向上翻揭並結成花球狀, 兩根惊燕則依然垂下。這幅㡧畫屬於「唐式」。

右邊的一幅是「宗喀巴大士單卷壇城」。宗喀巴是格魯派的祖師,所以特別受到達 賴喇嘛的尊崇,此幅的絲幔已揭,同時惊燕亦已掠到後面。

由這幅圖版,我們可以知道張掛㡧畫的實際情況。它其實是等於一幅活動的壁畫。

西藏繪畫的㡧畫最為大宗,至今還有不少畫師流散在印度、不丹及尼泊爾。至於西 藏本土,亦居然有年青的畫師,因為宗教信仰是不受施壓的,壓力儘管大,藏人卻依然對 㡧畫有需要,這樣便維持住了這門藝術的傳承。

[1] 「莊嚴」即是裝飾,如圖中本尊身上的瓔珞、耳環、臂鐲、手釧、腳釧等。因係聖者身上的莊飾,所以稱 為莊嚴,以示聖凡省別。 [2] 見敦珠甯波車著,許錫恩翻譯《勝利天鼓雷音──金剛乘教法史》第三品;五世達賴著《西藏王臣記》 第三章等。 [3] 見拙著「西藏密宗編年」,收《勝利天鼓雷音──金剛乘教法史》附錄。 [4] 赤松德贊的生卒年代,西藏諸史家眾說紛紜。筆者最近根據敦煌出土的一份文件,「頓悟大乘正理 決」,推定其生卒年份為西元 730 年及 788 年。這是繼續饒宗頤先生〈王錫頓悟大乘正理決序說并校 記〉的研究。筆者的文章,題為「〈王錫頓悟大乘正理決序說并校記〉書後──赤松德贊時期西藏佛教 二三事」。 [5] 同註 3,見西元 750 年條。

初刊於《故宮文物月刊》第二卷第一期(總編號第十三期),中華民國七十三年(1984年)四月

坎坎胡

坎坎胡